Por Sergio Sarmiento. Politólogo.

“No cabe reprochar a los antitaurinos su actitud personal, pero sí el exceso de buena conciencia que les lleva a pedir prohibiciones absolutas”.

Fernando Savater, Tauroética

Ciudad de México.- Entiendo el disgusto de aquellos quienes rechazan las corridas de toros. A mí, en lo personal, no me gustan.

Encuentro inaceptable, sin embargo, el afán prohibicionista de los diputados de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México. La prohibición no es la forma de enfrentar un problema ético.

Durante años tuve debates sobre la tauromaquia en programas de radio con Francisco Prieto, escritor y exdirector de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

Yo presentaba argumentos contra las corridas, aunque nunca pedí que se prohibieran, y él, un hombre de gran bondad y profunda fe religiosa, defendía lo que consideraba una fiesta arraigada en una cultura milenaria.

Dicen que en los debates nunca se convence al otro: los polemistas ofrecen sus argumentos sin escuchar las posiciones del rival.

“Paco” Prieto, empero, sí me convenció de muchas cosas. No logró que me gustara la fiesta brava, porque mi rechazo era y es emocional y no intelectual, pero sí me hizo entender las condiciones en que vive y muere el toro de lidia.

Estos animales, decía, son criados estrictamente para el combate. Si se prohíbe la fiesta taurina, se detendrá su cría y la raza desaparecerá.

Son toros de alto espíritu combativo, los más cercanos descendientes del uro europeo, el Bos primigenius primigenius, bóvidos salvajes que recorrían los bosques de Europa antes de la domesticación masiva que dio lugar al Bos taurus, los animales mansos de carne blanda y abundante que hoy se crían para consumo humano.

El toro de lidia vive una existencia privilegiada, en espacios abiertos, porque necesita el ejercicio para fortalecer y endurecer sus músculos.

Como el ser humano cuando se pelea, se llena de adrenalina en el combate y siente así menos dolor. “Si yo fuera animal me gustaría ser toro de lidia”, ha dicho el cantante español Joaquín Sabina.

“A ninguno se le respeta más. Ninguno está mejor tratado”. No es el caso del ganado vacuno sacrificado en mataderos, que pasa su vida en establos estrechos y sin movimiento, que sufre la muerte en una situación de terror y no de combate.

Entiendo el rechazo moral a la tauromaquia. Prieto me contó que el escritor católico francés François Mauriac fue un gran aficionado a la fiesta brava, pero después de la segunda guerra mundial se sintió emocionalmente imposibilitado de ver una corrida. La violencia de la guerra lo hizo más sensible a la sangre.

Este rechazo, sin embargo, no debe llevar a la imposición moral, a la prohibición. La ética solo puede existir en un marco de libertad.

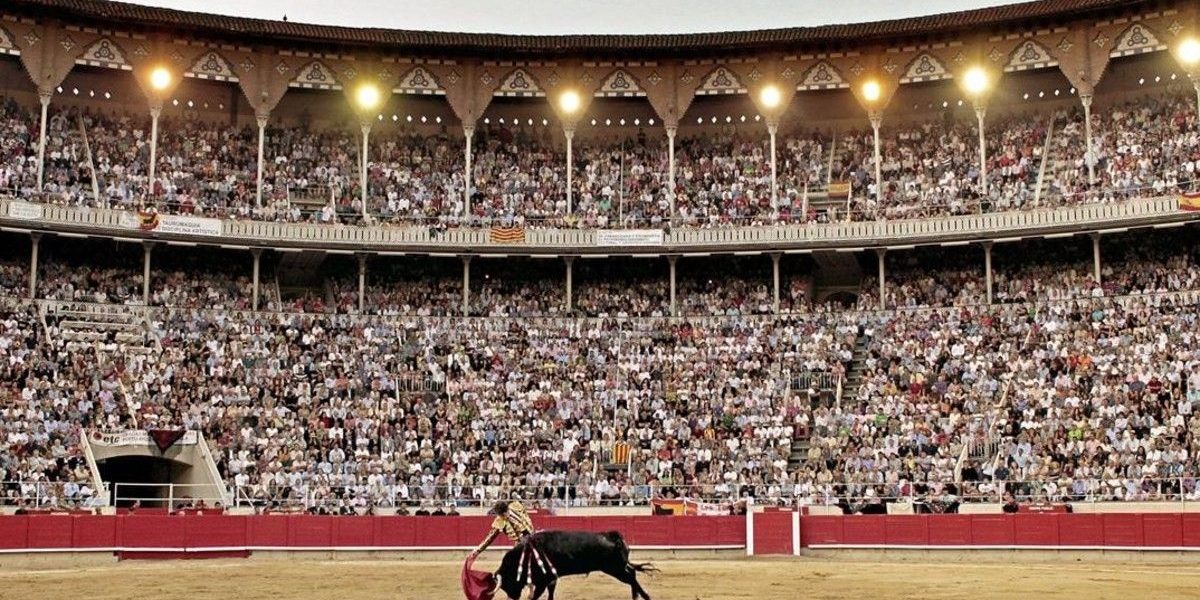

Gabriel García Márquez, un entusiasta de la fiesta brava, afirmó en una ocasión: “Si la tauromaquia está destinada a morir, quisiera verla morir con honor y como se merece, cuando los taurófilos dejemos de ir a las plazas, y no cuando alguien ajeno me lo quiera imponer”.

Tendría más sentido prohibir el sacrificio de animales en mataderos que las corridas de toros, pero los moralistas saben que esta medida no sería aceptada por una sociedad que gusta de la carne.

Los seres humanos, aunque omnívoros, estamos hechos para comer y digerir carne. Parte de nuestra naturaleza es matar animales, como los animales carnívoros matan a otros animales.

Si los moralistas realmente quisieran evitar la crueldad a los animales deberían volverse veganos. Pero no, prefieren prohibir la fiesta brava porque son cobardes: aceptan el sacrificio de animales, siempre y cuando no tengan que verlo.